Lors de ce panel organisé dans le cadre du colloque « S’endormir en images », présenté par le partenariat cinEXmedia au 92e Congrès de l’Acfas, les deux artistes ont abordé le rôle des rêves dans leurs processus créatifs.

Olivier Du Ruisseau

À travers ses différents projets de recherche et de création, cinEXmedia révèle des liens inédits entre le cinéma, le sommeil et l’onirisme. Qu’il s’agisse de la recherche d’Antonio Zadra et de Santiago Hidalgo sur l’influence du langage cinématographique sur notre rapport aux rêves, ou de celle de Michelle Carr, qui explore l’incidence du cinéma sur le contenu des rêves, ces travaux mobilisent l’expertise conjointe de chercheur·ses en sciences de la santé et en études des arts.

Ces questionnements ont trouvé leur écho lors du colloque « S’endormir en images : l’impact des contenus audiovisuels sur le sommeil et les rêves », qui était organisé par le partenariat cinEXmedia dans le cadre du 92e Congrès de l’Acfas et qui s’est tenu le 9 mai 2025 à l’École de technologie supérieure de Montréal. Lors d’un panel intitulé « L’usine à rêves : conceptualisation et création artistique », Thomas Carrier-Lafleur, directeur adjoint du Laboratoire CinéMédias et coordonnateur scientifique de cinEXmedia, a plus approfondis ces hypothèses en donnant directement la parole à des artistes, pour explorer les manières dont le rêve inspire et façonne leurs créations.

Le vocaliste expérimental et compositeur Philippe Lambert ainsi que le cinéaste d’animation Félix Dufour-Laperrière y ont tour à tour présenté leurs démarches, qui proposent des représentations innovantes du rêve. Leurs riches témoignages, présentés devant un public d’étudiant·es et de chercheur·ses, ont révélé la complémentarité de leurs approches.

Rêves en réalité virtuelle

Philippe Lambert a été invité à présenter Rêve (2018), une expérience en réalité virtuelle produite par l’Office national du film (ONF). D’abord dévoilée au festival d’arts numériques Mutek, puis adaptée dans une version accessible en ligne, l’œuvre se veut, selon la formule de l’artiste, une « transposition de l’expérience du rêve en sons et en images ». Dans sa forme installative, sa scénographie était d’ailleurs pensée pour offrir un cadre confortable et favoriser l’immersion du public.

« Un rêve, c’est comme un film : il y a des échelles de plans, des scènes, des éclairages, des sons, mais il n’y a pas d’odeurs ni de véritable représentation du réel », a-t-il dit, au début de sa présentation. Le musicien, qui a composé la trame sonore du projet, a ensuite expliqué en détail le processus de production, qui a impliqué plusieurs personnes de 2016 à 2018.

Tout a commencé avec un concert dit draw-in, à Amsterdam, où Philippe Lambert et son équipe ont demandé à l’auditoire de créer des dessins inspirés de leurs rêves, pendant qu’ils écoutaient sa musique : « Je voulais mettre le public dans le rôle de l’artiste, pour faire de l’œuvre une expérience collective ». Des images ont ensuite été composées à l’aide d’un synthétiseur audiovisuel codé sur mesure par Édouard Lanctôt-Benoit. Caroline Robert et Vincent Lambert ont également créé d’autres paysages oniriques, composés de diverses formes mouvantes, abstraites et colorées, incitant à la contemplation.

« Dans le projet, on navigue à travers des mémoires de rêves, c’est-à-dire des représentations créées par les artistes du projet, inspirées de leurs propres rêves, et des interprétations des dessins du public, a poursuivi le musicien. Ça m’a fait réfléchir à des questions plus larges de transmission, car on vit dans un monde qui est en fait le résultat des rêves de nos ancêtres. C’est ça, finalement, la création : passer du rêve à la réalité. »

Projections fantasmatiques

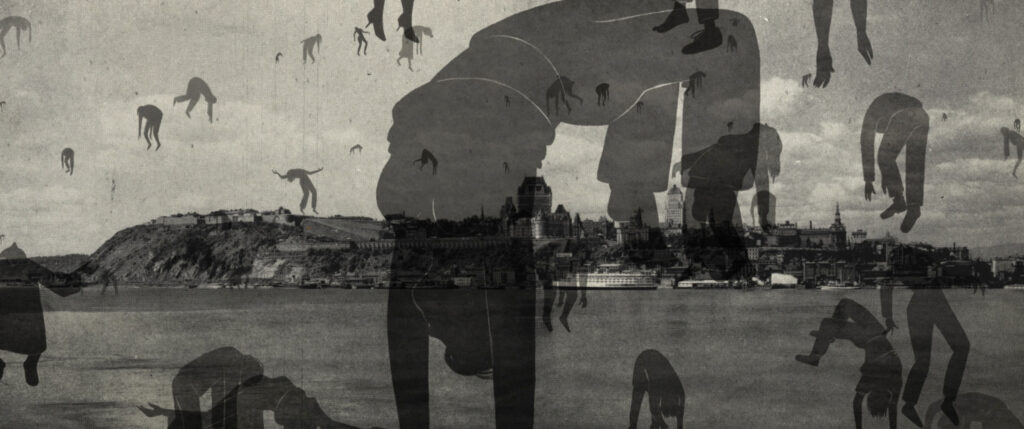

Félix Dufour-Laperrière a quant à lui présenté ses longs métrages d’animation Ville Neuve (2018) et Archipel (2021). Son plus récent film, La mort n’existe pas (2025), aussi en animation, a été dévoilé en première mondiale à la Quinzaine des cinéastes lors du dernier Festival de Cannes, mais il ne sortira en salle qu’à l’automne.

Le réalisateur a expliqué avoir travaillé le rêve de différentes manières dans les deux œuvres. « Dans Ville Neuve, on suit un couple entre la Gaspésie et Montréal, dans les mois précédant le référendum de 1995. On y raconte littéralement les rêves des personnages. Le rêve devient un moteur narratif, un lien de transition. Dans Archipel, qui est conçu comme un faux documentaire sur des îles du fleuve Saint-Laurent, le rêve est davantage un prétexte pour évoquer une vision commune du territoire : on projette des fantasmes sur les différentes îles. »

Le cinéma d’animation, plus que les prises de vues réelles, permet selon Félix Dufour-Laperrière un « rapport d’immédiateté avec le monde du rêve », dans la mesure où il « repose directement sur l’illusion ». « Archipel, par exemple, rejoint l’économie non linéaire du rêve : au sein même du processus créatif en atelier, les choses ont été mises en juxtaposition et retravaillées, poursuit-il. Le cinéma d’animation est très puissant à cet égard. Dès le départ, le contrat avec le spectateur[·rice] est franc : c’est l’artifice. Personne ne croit que les choses que l’on voit à l’écran existent dans le réel, mais on nous amène quand même dans une forme de vérité. »

La discussion a ensuite porté sur ses techniques d’animation, sa collaboration avec son équipe de production et son rapport à la musique. Bien que la démarche du réalisateur, plus figurative, diffère de celle de Philippe Lambert, les deux artistes ont insisté sur l’importance de représenter l’onirisme au-delà des clichés, qu’il s’agisse de susciter une expérience corporelle et méditative en réalité virtuelle ou d’évoquer des projets politiques en animation.

Le 13 novembre 2025, l’Observatoire du cinéma au Québec présentera une projection d’Archipel, suivie d’une discussion avec Félix Dufour-Laperrière animée par Thomas Carrier-Lafleur, au Carrefour des arts et des sciences de l’Université de Montréal.