Coorganisées par le partenariat cinEXmedia, ces deux journées d’étude réunissaient des invité·es de divers horizons et marquaient l’aboutissement du cycle de projections du projet Cadavre Exquis.

Sophie Leclair-Tremblay

Les 25 et 26 avril 2025, l’Université de Montréal (UdeM) accueillait les journées d’étude « L’art du cinéma scientifique : archives, dispositif, spectacle ». Coorganisées par le Laboratoire CinéMédias, la revue Hors champ, le partenariat cinEXmedia, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ), la Bibliothèque des lettres et sciences ainsi que la Division des archives et de la gestion de l’information humaines (DAGI) de l’université, elles ont réuni des dizaines de chercheur·ses du Québec et de l’étranger autour du potentiel du cinéma scientifique pour la recherche et la création.

Fortes de leur comité organisateur aux expertises variées, composé de Micheline Cambron (CRILCQ, UdeM), Nino Gabrielli (CRILCQ, UdeM), Aleksandra Kaminska (UdeM), André Habib (UdeM), Louis Pelletier (UdeM) et Annaëlle Winand (UdeM), ces deux journées ont permis de croiser différents champs d’expertise : y ont été abordés tant la programmation et le remontage d’archives que les expérimentations esthétiques à partir de films sur pellicule et la médiation.

Dans son discours d’ouverture, André Habib, cochercheur membre de cinEXmedia, a également rappelé que ces journées marquaient l’aboutissement du cycle de projections du projet Cadavre Exquis, consacré à la revalorisation de la collection de films 16 mm de l’Université de Montréal. « Nous avons organisé des séances de visionnement, quelques performances, produit des films de remontage et des textes poétiques, mais le volet le plus ambitieux demeure notre site Web, où une centaine de films seront mis en ligne plus tard cette année. » Rappelons que les projections de Cadavre Exquis étaient coprésentées par cinEXmedia et le Laboratoire CinéMédias.

Dimensions démagogiques, esthétiques et politiques des archives

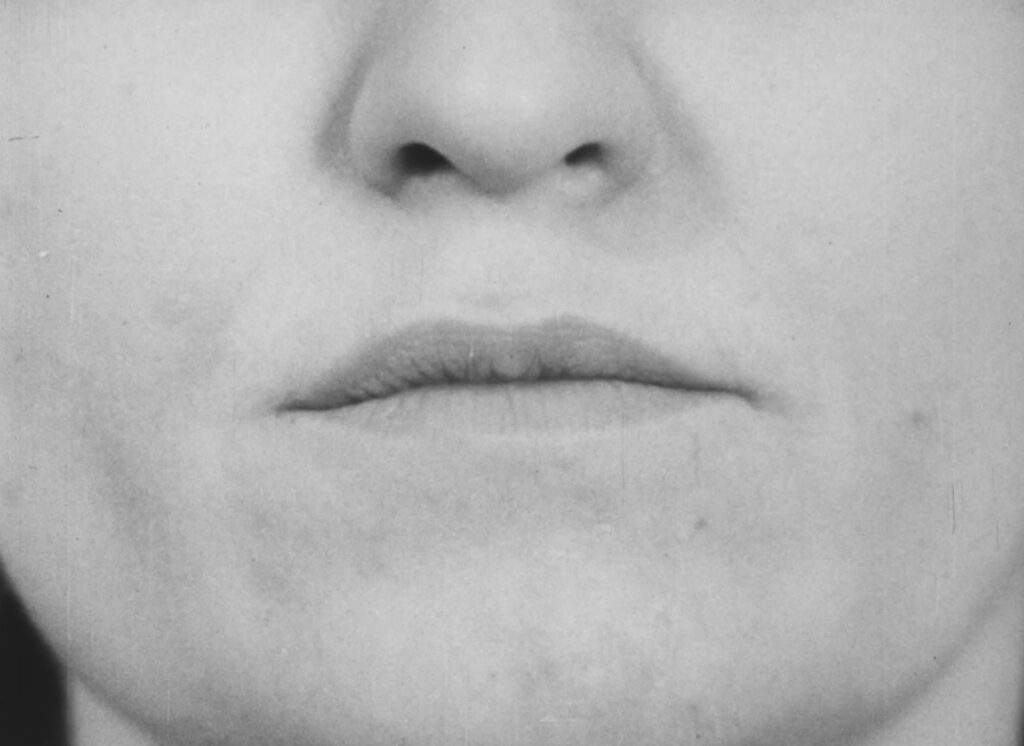

La première communication au programme était celle de Charles Acland, professeur à l’Université Concordia. Il a présenté le court métrage Articulatory Habits in French and English (Gilbert C. Taggart, 1975). D’une durée de onze minutes, ce dernier explore l’apprentissage du langage chez des locuteur·rices oscillant entre le français et l’anglais. La conférence de M. Acland élargissait la réflexion en s’intéressant à la manière dont divers outils technologiques ont contribué à la linguistique et à l’apprentissage des langues dans le dernier siècle.

Elyse Singer, professeure à la Tisch School of the Arts (New York University) a ensuite proposé une lecture critique du film Epileptic Seizures Nos. 1–8 (Walter G. Chase, 1905). Sa communication, intitulée « Talking Women : Framing Seizures in the 1905 Craig Colony Epilepsy Films », examinait la représentation des convulsions filmées dans un ancien établissement pour personnes épileptiques de l’État de New York, afin de souligner la dimension politique de ces images scientifiques.

Les riches interventions des participant·es se sont enchaînées de la sorte jusqu’au samedi 26 avril. La dernière section du programme a notamment mis en lumière les recherches effectuées à l’Université de Montréal. Micheline Cambron et Nino Gabrielli ont par exemple proposé une conférence sur le Centre audio-visuel de l’université, puis Louis Pelletier et Nino Gabrielli se sont intéressés aux films oubliés du Père Venance.

André Habib rappelle l’intérêt de revisiter les films d’archives scientifiques aujourd’hui : « Ces films éducatifs possèdent deux modes d’activation. D’une part, on peut les extirper de leur contexte pour les combiner à d’autres images, jouer sur les sons ou les couleurs, et ainsi faire émerger de nouvelles couches de sens. D’autre part, ils gardent une valeur pédagogique et de vulgarisation, dans des domaines variés allant de la médecine à la linguistique. Même si les dispositifs cinématographiques semblent parfois datés, ces films documentent des moments précis de l’évolution des sciences et ouvrent aujourd’hui de nouvelles pistes de réflexion. »