Le laboratoire vient de publier plusieurs ouvrages numériques sur cette plateforme qui propose des formats inédits pour mettre en lumière sa recherche.

Olivier Du Ruisseau

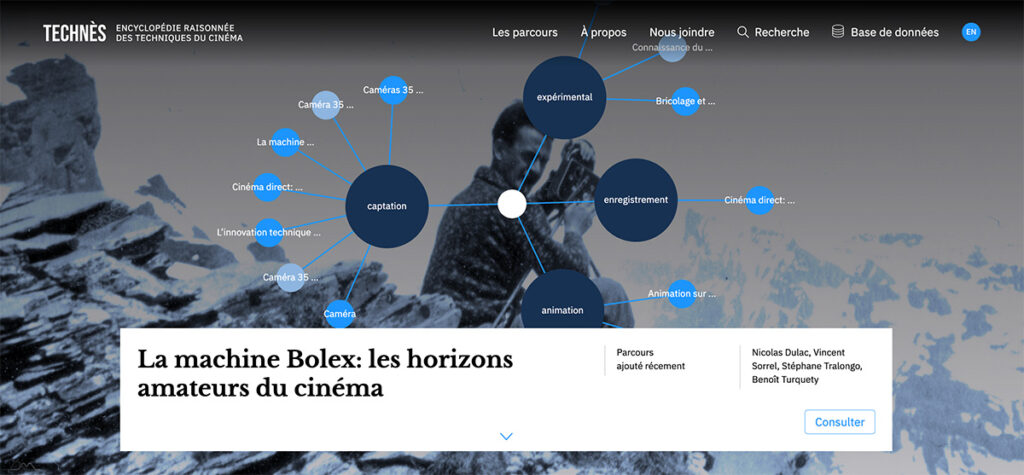

Depuis quelques années, des chercheur·ses affilié·es à cinEXmedia et au Laboratoire CinéMédias prennent part à des projets d’édition numérique d’envergure. Deux d’entre eux ont récemment été menés à terme. Rémy Besson, coordonnateur scientifique du partenariat TECHNÈS, a supervisé la réédition et la diffusion, sur la plateforme Érudit, d’une trentaine de parcours de l’Encyclopédie raisonnée des techniques du cinéma. Marnie Mariscalchi, responsable des publications de CinéMédias, coordonne quant à elle d’autres projets d’édition du laboratoire, dont certains doivent paraître prochainement.

Précisons tout d’abord que TECHNÈS est un partenariat international de recherche fondé en 2013 par André Gaudreault, Laurent Le Forestier et Gilles Mouëllic et financé par le CRSH qui réunit une cinquantaine de chercheur·ses et 18 institutions, dont des cinémathèques et des universités. Aujourd’hui une infrastructure du Laboratoire CinéMédias, sa mission est de « repenser l’histoire du cinéma et ses méthodes en interrogeant les techniques et les technologies qui ont accompagné les mutations du médium depuis le 20e siècle », indique son site Web.

L’Encyclopédie raisonnée des techniques du cinéma comprend à ce jour une trentaine de parcours thématiques, qui abordent des thèmes aussi variés que l’évolution des appareils de prise de vues, la transformation des métiers du cinéma ou encore les discours portant sur la technique. Sa rédaction a impliqué plus de 80 personnes.

En plus de proposer des points de vue éclairants sur une grande variété de sujets, cet ouvrage se distingue des autres encyclopédies par ses méthodes d’édition novatrices. Presque tous les parcours ont été réédités, sous la supervision de Rémy Besson, sous forme de livres numériques et diffusés en libre accès sur la plateforme québécoise Érudit. Alex Delagrave, chargé de projet, collections numériques, au laboratoire, a également mené une part importante de ce travail.

Le 29 avril, TECHNÈS a d’ailleurs marqué un jalon important de son histoire avec le lancement de ces livres numériques à la Cinémathèque québécoise, dans le cadre du congrès annuel de la Fédération internationale des archives du film (FIAF). Le lendemain, une journée d’étude réunissant plusieurs chercheur·ses ayant pris part au projet a été organisée à l’Université de Montréal. Ces événements ont couronné près de quinze ans de travail, les premières initiatives de ce partenariat impliquant André Gaudreault, Laurent Le Forestier et Gilles Mouëllic remontant au tout début des années 2010.

Un ouvrage « conçu spécifiquement pour le numérique »

Rémy Besson a cosigné, avec André Gaudreault et Laurent Le Forestier, un article décrivant l’Encyclopédie et la philosophie derrière son travail d’édition dans l’avant-dernier numéro du Journal of Film Preservation de la FIAF (no 111, octobre 2024). « Dès le départ, cette entreprise éditoriale d’ampleur internationale a été pensée différemment de la plupart des projets encyclopédiques actuels, tels que Wikipédia, car elle n’a jamais visé à aborder l’ensemble des aspects d'un domaine d’étude via de courtes notices portant sur des thématiques larges, écrite dans un style neutre et prétendant à une forme d’objectivité, ont écrit les auteurs. Il s’est plutôt s’agit de créer des parcours thématiques fortement problématisés et liés aux travaux d’un chercheur ou d’un petit groupe de chercheurs ayant développé sur ce sujet un point de vue personnel. »

Dans un autre texte intitulé « La place des sources documentaires dans l’écriture de l’histoire à l’ère du numérique » (2023), dans Les Cahiers de Framespa, Rémy Besson s’intéresse davantage au référencement des sources dans le cadre du projet. Il soutient que « le modèle de cette encyclopédie est pensé comme une alternative qui vise à rendre visibles les sources dans l’écriture même de l’histoire en leur donnant une fonction argumentative ». À ce propos, Rémy Besson critique l’habitude, en histoire, de reléguer les sources en notes de bas de page ou en annexe. Dans l’Encyclopédie de TECHNÈS, elles sont plutôt placées au centre du texte et rendues « directement accessibles », dit-il, pour la personne qui lit.

En entrevue, le chercheur précise que l’Encyclopédie est « conçue spécifiquement pour le numérique ». C’est pourquoi celle-ci comprend des composantes propres à ce support : navigation interactive, hyperliens, médias audiovisuels, etc. Ainsi, les sources ne deviennent plus seulement des outils pour illustrer ou « prouver » des idées – elle sont davantage intégrées dans le raisonnement et elles « participent à la construction du discours historique », explique le chercheur. Autrement dit, l’auteur·rice s’appuie sur elles pour formuler ses arguments, puis le lectorat les consulte en contexte, ce qui lui permet de mieux comprendre son raisonnement.

Des livres « accessibles sur le long terme »

Les parcours de l’Encyclopédie se trouvent désormais dans la section « Livres et actes » d’Érudit. « Notre objectif est de les rendre accessibles sur le long terme », poursuit Rémy Besson. De fait, alors que le financement de TECHNÈS arrive à échéance, et même si le site Web de l’Encyclopédie restera actif après la fin de celui-ci, les livres numériques « demeurent plus pérennes », dit-il.

Pour se faire, les livres ont d’abord été publiés sur la plateforme Papyrus de l’Université de Montréal. « Cela fait en sorte qu’ils ont pu être identités avec un DOI (Digital Object Identifier), qui a ensuite été relayé par Érudit », ajoute le chercheur. Par ailleurs, des vignettes en hyperliens dans les fichiers PDF de chaque ouvrage renvoient vers des médias et des métadonnées inscrites dans une base de données d’Omeka S.

« L’Encyclopédie a toujours été conçue comme une expérimentation éditoriale, comme une opportunité de trouver de nouvelles façons de présenter nos données tout en faisant en sorte que nos supports demeurent stables, conclut Rémy Besson. Puisqu’on travaillait sur l’histoire de la technique, notre travail d’édition se devait d’être en phase avec ces enjeux-là, avec le fait que le cinéma est devenu un média numérique. »

Des collections « sur mesure »

Marnie Mariscalchi coordonne les autres projets éditoriaux de CinéMédias, développant des collections « sur mesure », en fonction des contenus existants que les membres souhaitent valoriser et mettre en circulation. « En agissant comme éditeur pour ses membres, dans une logique d'auto-édition, le laboratoire se donne les moyens d'assurer la diffusion de la recherche, d'améliorer la visibilité et, surtout, la découvrabilité de contenus autrement inaccessibles – conformément aux principes de la science ouverte », résume-t-elle.

CinéMédias a créé ainsi une première collection intitulée Entretiens et réflexion, afin de permettre la publication d'entrevues et d'échanges ayant été réalisés dans le cadre des activités du laboratoire. Deux livres sont déjà en préparation : Samsara de Lois Patiño : une expérience cinématographique au rythme méditatif, sous la direction de Santiago Hidalgo, et Mémoires de programmateurs d’arts de la scène à la télévision, sous la direction de Marie-Odile Demay. Tous deux sont basés sur des entretiens menés par ces chercheur·ses affiliés à cinEXmedia et doivent paraître prochainement.

« C’est l’existence même de ces contenus qui est à l’origine de la création de la collection, qui en a été l’impulsion », souligne Marnie Mariscalchi.