The Post-Pandemic Reality Will Be Medial: Revelations in a Time of Lockdown

Le 14 mars 2020, le magazine français Le Point annonce en primeur l’annulation de la 73e édition du Festival de Cannes. En raison de la pandémie mondiale de la COVID-19, le comité d’administration opte pour la prudence en se conformant aux nouvelles restrictions sanitaires. Une décision majeure, qui présage une suite des choses tumultueuse pour l’ensemble de l’industrie cinématographique. Le lendemain, le Premier Ministre du Québec François Legault ordonne la fermeture des salles de projection à la grandeur de la Belle Province. Pour reprendre les termes du chef d’État, le cinéma – ou plus précisément, le cinéma à titre d’expérience publique – est alors « mis en pause ».

L’ampleur de cette crise mondiale va obliger différentes sphères de notre société à s’adapter à une situation inédite. Du côté du cinéma, les conséquences de la pandémie se mesurent sur le plan de la production, de la diffusion et des technologies. Les communautés cinéphiles sont également amenées à réévaluer leur rapport à l’image filmique. Sans surprise, les plateformes de streaming comme Netflix et Disney+ gagnent en popularité, au point d’accueillir des blockbusters dont la sortie était initialement prévue en salles. Un nombre grandissant de spectatrices et de spectateurs se tournent vers des logiciels de vidéoconférence comme Zoom afin de renouer avec la dynamique d’un visionnement de groupe. Après avoir été mis en pause, les tournages des grands studios reprennent en se pliant à un protocole strict. Des artistes font également acte de débrouillardise, en intégrant l’actualité du moment dans leur processus créatif pour signer des œuvres que l’on a tôt fait de nommer « covidiennes ».

Si ces démarches attestent de l’indéniable persistance du cinéma, elles sont présentées comme temporaires. Communément appelée « le monde d’après », l’étape suivante n’en demeure toutefois pas moins floue. Face à un avenir incertain, le temps est à la réflexion, pour ne pas dire à la spéculation. D’où l’initiative d’interroger les membres du Groupe de recherche sur l’avènement et la formation des identités médiatiques (GRAFIM) sur divers enjeux en lien avec la pandémie. Une occasion toute désignée pour aborder leurs objets de recherche respectifs ainsi que la dimension pédagogique de leur enseignement du cinéma[1].

Simon Laperrière et Alice Michaud Lapointe

| Participation GRAFIM | Organisation et édition |

|---|---|

| André Habib (UdeM ; membre régulier) André Gaudreault (UdeM ; membre régulier) Marta Boni (UdeM ; membre régulier) Philippe Marion (U. catholique de Louvain ; collaborateur) Richard Bégin (UdeM ; membre régulier) | Alice Michaud-Lapointe (UdeM ; auxiliaire de recherche) Simon Laperrière (UdeM ; auxiliaire de recherche) Thomas-Carrier Lafleur (UdeM ; coordonnateur) Nyassa Munyonge (UdeM ; transcription) Anne Lévesque (UdeM ; mise en page) |

André Habib : J’aimerais lancer le bal en soulignant la diversification de l’offre écranique et médiatique de laquelle nous bénéficions actuellement en raison de la COVID-19. Les festivals, tout comme les cinémathèques, ont accéléré un processus qui était sans doute déjà en marche. Je ne crois pas qu’un festival qui offre des forfaits « en ligne » voit sa vente de billets baisser radicalement. Les salles d’art et essai qui proposeraient les deux modalités (visionnement en ligne et en salles) pourraient trouver leur compte. On pourrait se retrouver finalement dans une situation idéale, celle de capter des films dans des festivals étrangers que l’on se ronge les doigts de ne pouvoir fréquenter, tout en investissant massivement les festivals, les salles locales et les salles de quartier. Avoir tout le cinéma à portée de main, sur un petit écran, n’empêche pas que le cinéma puisse être considéré comme un « spectacle vivant », et réellement vivant en salles (de même que la musique enregistrée n’a pas rendu obsolète le concert). Nous avons organisé par exemple cet été deux projections extérieures de films expérimentaux et documentaires[2].

Prologue (Hassan Julien Chehouri, Liban, 2019)

Chacun de ces événements a attiré près de 250 personnes, qui n’avaient, pour l’essentiel, aucune idée de ce qu’ils venaient voir. Le fait de savoir que des films allaient être projetés à l’extérieur a suffi. On peut aussi parler du regain d’intérêt (même s’il s’agit d’un épiphénomène dont on peut douter qu’il puisse durer) pour les drive-in. Et pourquoi pas ? Encore une fois, le cinéma a une assez longue histoire, et a été suffisamment de choses, pour ne pas se réduire soudainement à une seule (un visionnement en mode streaming).

Philippe Marion : Il me semble en effet qu’on peut poser la question de ce qui a été révélé par le confinement, soit l’idée que le cinéma, dont on a perdu la trace en salles, est perçu malgré tout comme un art vivant. Un art vivant, c’est-à-dire qu’il y a une séance avec un public de gens anonymes qui sont ensemble, qui réagissent aux mêmes stratégies filmiques, ce qui est d’ailleurs l’un des critères anciens d’une certaine forme de cinéphilie. Tout à coup, on s’est aperçu que le cinéma était aussi un art vivant, donc, on a revendiqué – en tout cas chez nous, en Belgique – la réouverture des salles. Il y a eu des discours du type : « Les salles, c’est important parce que ça atteste et ça crédibilise le cinéma comme art de spectacle, art vivant, avec les bonbons, le popcorn, etc. » Or, parallèlement à ça, ici, il y a eu des professionnels du spectacle qui se sont dit : « D’accord, on est solidaires avec le cinéma, mais le cinéma, ce n’est pas comme le théâtre. On est sûrs, pour le théâtre, pour les concerts, que les gens vont revenir parce que c’est trop inhérent à l’âme même de ces arts ».

La face cachée de la Lune (Robert Lepage, Québec, 2021)

Un théâtre sans spectacle, c’est difficile ; lire une pièce de théâtre, cela devient une autre expérience. Par conséquent, le milieu professionnel est persuadé que les spectacles devant public sont voués à revenir. Rien n’est moins sûr pour la salle de projection, ses spectateurs ayant développé de nouvelles habitudes de visionnement qui s’en dissocient. Il y a ainsi un facteur d’incertitude important face aux retrouvailles annoncées des salles.

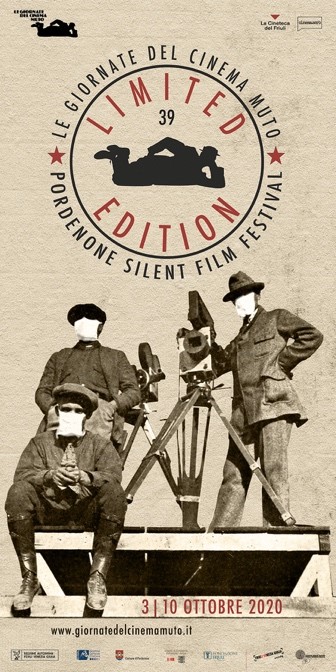

André Habib : Comme tu le dis Philippe, est-ce que les retrouvailles annoncées avec la salle vont avoir lieu ou non ? Ce que l’on sait historiquement, c’est que le disque n’a pas tué le concert. La mort du cinéma est sans cesse dans une logique d’atermoiement illimitée. On est toujours « sur le bord de ». Ce qui m’apparaît intéressant dans ce que tu dis, c’est l’idée qu’on ait redécouvert, voire découvert, que le cinéma puisse être conçu comme un art vivant. Ça me semble extrêmement intéressant. J’ai eu des expériences stimulantes de festivals en ligne, notamment à Pordenone pour le Giornate del cinema muto[3].

Ce festival avait une formule brillante : le film était disponible durant un laps de temps très bref, tu avais une fenêtre de plus ou moins 24 heures, voire 18 heures, peut-être même 12 heures, pour voir ton film. Et quand tu arrivais, tu choisissais une place virtuelle, évidemment, dans la salle, et tu avais le vague sentiment de ne pas être là parce que l’on sait bien que l’on n’est pas en train de boire un Spritz en sortant d’un film muet ! Mais il y avait à la fois le côté presque direct de ce moment privilégié, et quand tu arrivais, tu pouvais voir le nombre de personnes dans des places virtuelles qui étaient là. On ressentait donc une espèce de sentiment de « présence à distance ». Et ça, je pense qu’en effet c’est une des choses que les théâtres vont tenter de récupérer. Oui, oui, on veut réouvrir, mais en même temps, si l’on peut offrir nos spectacles en Abitibi ou à Chicoutimi ou de l’autre côté de l’Atlantique, pourquoi pas ? Là, j’ai pris trois places pour aller voir un film au cinéma Beaubien cet après-midi avec mes filles et je me rends compte qu’en fait, on retourne au cinéma, mais on n’y retourne pas de la même manière. D’une part, il faut que tu réserves tes places. Elles sont assignées, distanciées, ce qui n’était pas le cas avant. Il y a là quelque chose qui me rappelle les premiers chrétiens qui priaient à leurs risques et périls dans les catacombes.

André Gaudreault : Il y aurait, je crois, une gradation à faire, entre arts « très vivants », arts « pas vivants », puis arts « un peu » vivants. C’est sûr qu’il y a quelque chose de l’art vivant dans le cinéma, ne serait-ce que parce que voir un film, c’est participer à un spectacle qui donne l’illusion d’être réellement devant nous. Il y a une vibration commune, un moment « cérémonial », qui n’est pas présent quand tu regardes un film sur une plateforme. En même temps, la consommation entre guillemets ou le covisionnement plutôt artificiel – comme celui de Pordenone qu’André H. a mentionné… D’accord, il y a covisionnement, mais j’ai envie de dire que dans la gradation, c’est un peu comme le covisionnement Netflix et cie. C’est comme s’il y avait le vrai spectacle vivant, le spectacle « mort » mais avec des vivants dans la salle, puis le spectacle vivant en apparence. Je pense que ça vaut la peine de se poser des questions sur ces gradations-là. Le mot « mort » m’intéresse beaucoup. Philippe et moi, on a finalement nommé notre livre en 2013 La fin du cinéma ? Un média en crise à l’ère du numérique, mais l’un des titres potentiels était La mort du cinéma.

On a dit en 2013 que le cinéma n’est pas mort, et qu’il n’allait pas mourir, qu’il existera toujours quelque chose qui s’appelle « cinéma », mais que ce ne sera pas nécessairement le cinéma. Une idée de cinéma, une idée du cinéma, une idée de ce qu’est le cinéma serait bel et bien morte. Nous ne croyons pas vraiment, pour notre part, que la salle obscure sera éradiquée de la surface de la Terre. Une chose qui est en train de mourir, c’est la fameuse chronologie des médias, parce que ça devient maintenant de la synchronie des médias. Il faut que le cinéma s’ouvre, devienne plus inclusif et intègre plus largement les médias.

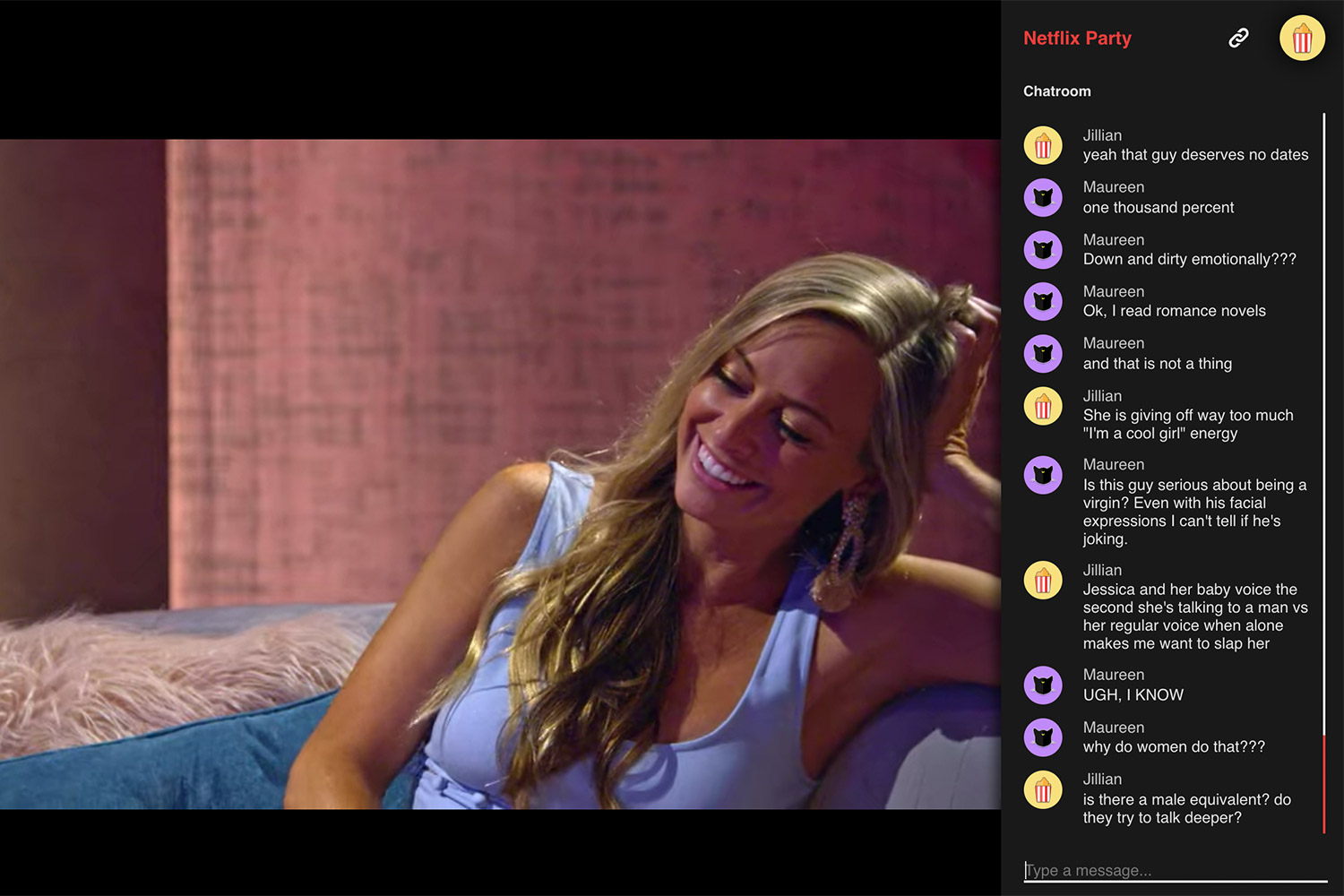

Marta Boni : Je trouve aussi très pertinentes ces questions au sujet du spectacle vivant et de la salle comme expérience et cérémonie. C’est clairement une construction discursive dans laquelle les questions de la gestion de l’ouverture des salles entrent aussi. La pandémie comme un nouvel état de l’incertitude m’apparaît une piste intéressante. La période actuelle est celle de la crise des enjeux de la communauté et de la sociabilité, traditionnellement inscrits dans l’expérience du cinéma et des médias. Mais par rapport à l’expérience de la salle, on a parlé de cérémonie, on a parlé d’événements. Je trouve aussi très intéressant de voir la nostalgie – André H. pourra en parler mieux que moi – comme ressource face à l’incertitude, dans le fait de retrouver l’expérience de la salle, de récupérer la communauté, sur le plan symbolique, même si c’est une récupération extrêmement bricolée, que ce soit par Zoom, le Netflix Party ou ces plug-ins (comme Teleparty pour Google Chrome) qui permettent de regarder ensemble et de commenter à côté d’un écran où défilent les images.

C’est artisanal, mais sur le plan symbolique, c’est une façon de retrouver quelque chose de nostalgique qui, face à l’incertitude, nous aide, en plus de nous permettre de gérer les enfants à l’époque d’une semaine de relâche ou des congés obligés. On recherche des formes qui reproduisent ou qui remédient la dimension communautaire. Donc, oui, on pourrait se demander : « Mais pourquoi encore aller voir des films ? », alors que l’on peut les voir chez nous sur Zoom. Il y a évidemment cette idée de rupture d’un flux que rend possible le fait de bouger, même si l’on n’a pas le popcorn ! C’est quelque chose qui revient à la fois pour les exploitants pour des raisons économiques, mais aussi pour le public.

Nous assistons également au retour de certaines transmissions en direct, qu’il s’agisse du « vrai » direct (l’émission diffusée au moment de sa captation) ou des émissions livrées sur les plateformes avec une cadence quotidienne et qui échappent à la logique de vitrine du streaming, donnant un rendez-vous aux publics. Ces exemples renforcent le sens d’une appartenance, le sentiment de faire partie d’un public, voire la charge rituelle du visionnement (qui peut avoir une fonction de marqueur d’appartenance citoyenne que nous avons vu avec la diffusion des points de presse du gouvernement). Dans ce sens, le besoin du rituel ne se perd pas, il est même renforcé, dans le besoin des publics de s’informer, mais aussi de lutter contre le « Fear of Missing Out » et de « programmer » leur journée. Je pense aux Golden Globes qui ont eu lieu récemment. Le fait de vouloir se réunir, même si l’événement n’a pas lieu de la manière traditionnelle, est parlant. Les vedettes interviennent par Zoom, mais on retrouve néanmoins ce moment qui sort de l’ordinaire et qui marque un jalon de la vie, de l’industrie cinématographique. Donc ces événements-là brisent une continuité et aident un petit peu à réparer un sentiment d’être perdu face à l’inconnu.

La cérémonie des Golden Globes en 2021

André Habib : Sur une autre note, je me demande si l’on n’entre pas de plus en plus dans une logique du « locatif », dans le sens qu’on loue sans posséder. Mais encore une fois, la dimension matérielle d’un disque externe est sujette à caution. Se construire une collection physique représente un geste qui a été remplacé par tous ces systèmes où, en fait, on loue un service qui donne accès à une masse, à une archive, qui elle-même est extrêmement volatile. On pourrait penser que ce qui est sur Netflix va durer éternellement. Mais si l’on recherche un film vu il y a de ça trois ou quatre ans sur Netflix, il y a d’excellentes chances qu’il ne s’y retrouve plus, et c’est pareil pour ce que l’on a acheté sur iTunes. On se rend compte au bout d’un certain temps que ces choses disparaissent parce qu’elles ne sont là que pour un temps. Il y a quelque chose là de l’évolution subtile des médias. En cela, on recule à une époque où posséder un film était moins une priorité que l’idée d’aller à ton cinéma du coin voir le film de la semaine, que tu oublies aussi, et que tu ne peux même pas penser posséder physiquement.

Marta Boni : Si l’on pense à la collection comme une trace du choix et du goût d’un individu, il ne faut pas oublier que l’époque actuelle est celle des algorithmes et des choix qui s’inscrivent dans le système qui nous entoure. Et ça, les spectateurs et les spectatrices en tiennent compte. Le public d’aujourd’hui sait qu’une plateforme comme Netflix lui suggère des films ou des produits en lien avec leurs intérêts. Cette familiarité avec une dynamique marchande est à prendre en compte lorsqu’on considère les questions de l’impact et du goût. Il s’agit, à mon avis, d’un élément de la cinéphilie ou de la sériephilie contemporaine, ou tout simplement de la consommation, dans un cadre capitaliste, évidemment, où l’on a l’illusion d’avoir beaucoup de choix.

Richard Bégin : Il semblerait donc que la pandémie a un pouvoir non pas de transformation, mais de révélation. Ça révèle des points forts, des points faibles, des occasions nouvelles qui sont possibles, mais qui existaient déjà en puissance. Ça révèle aussi des expériences que l’on faisait à l’époque, mais dans le confort et l’indifférence. On oubliait l’art vivant, par exemple, que mentionnait Philippe. Je pense que c’est comme ça aussi que l’on doit questionner de manière beaucoup plus positive les effets et les impacts de la pandémie. La crise sanitaire ne transforme pas le cinéma, mais elle a ce pouvoir de révéler quelque chose de l’économie générale du cinéma au niveau de la production et évidemment au niveau de la consommation, de la diffusion, qui a ses aspects négatifs et positifs. Mais de manière générale, c’est positif, ça éveille quelque chose ! La pandémie va avoir révélé quelque chose d’incroyable avec la possibilité que l’on a, comme le disait André G., de pouvoir visionner rapidement des films, des œuvres auxquelles on n’aurait pas eu accès autrement. Mais en même temps, elle a aussi réveillé l’existence de cette expérience cinématographique en salle que l’on n’a plus comme avant.

Philippe Marion : On pourrait même parler, je crois, d’un double mouvement sous l’effet de la pandémie. D’une part, en distantiel, on peut rejouer un effet de rituel, comme André H. l’avait signalé à propos de Pordenone. On essaie de restituer quelque chose du tout, de la réalité, de la légitimité, de temps privilégié. D’un autre côté, on a un mouvement quasiment inverse qui fait que lorsqu’on va au cinéma en temps de pandémie, on nous saborde notre rituel : il faut prendre les distances, mettre les masques. Nous semblons être passés sous la modalité du covisionnement et non plus de la coprésence.

Je crois que le covisionnement est un élément commun entre le distantiel et le présentiel. Il semble y avoir quelque chose de très important qui se joue dans notre rapport aux médias visuels, audiovisuels, à travers cette idée de covisionnement. Avec la pandémie, il apparaît d’ailleurs que nous, universitaires, avons plus que jamais le luxe de spéculer. Il est rare que nous assumions à ce point le fait de ne pas savoir, que forcément la suite des choses nous échappe.

Richard Bégin : Au début de la pandémie, oui, on spéculait beaucoup, sans doute en courant le risque d’énoncer quelques naïvetés. Une bombe n’a pas le même impact si elle explose au milieu d’un champ de patates ou si elle explose dans la place centrale d’une ville densément peuplée. La pandémie est une bombe dont on ne pouvait imaginer l’impact à l’aune des différents dispositifs d’adaptation. Je pense que l’on commence maintenant à avoir un recul qui nous permet d’avoir une idée plus claire. C’est le cas de la discussion que nous avons actuellement autour des pouvoirs révélateurs de la pandémie. Les impacts de la pandémie n’ont pas été les mêmes pour les cinéastes, les productrices et les producteurs, les scénaristes, le public, le milieu de la distribution, les critiques, la communauté étudiante, ou le corps professoral. Nous, évidemment, du point de vue de la réflexion universitaire, on a ce luxe de ne pas subir beaucoup d’impacts. Il y en a eus, car on est obligés de donner nos cours sur Zoom, mais c’est un moindre mal comparativement à ce que d’autres personnes, d’autres milieux, vivent. Donc oui, c’est un luxe, effectivement, que l’on a de pouvoir spéculer, puis de justement réfléchir à ce que permet de révéler la pandémie.

André Habib : Sur le plan spéculatif, il est intéressant de se souvenir que la pandémie n’était vieille que de quelques mois et que plusieurs livres sur le sujet commençaient déjà à paraître. Je pense aussi que ce « délire spéculatif » correspond à notre désir de reconnecter sereinement avec l’avenir. Un des grands enjeux collectifs auxquels nous faisons face est cette incapacité de se projeter, à pouvoir dire « Dans un an, je vais être là ». Du coup, on spécule beaucoup, et autant on spécule, autant on « nostalgise », on cherche le pont entre le monde d’avant et le monde d’après.

Richard Bégin : On parle beaucoup aujourd’hui de la réception, de la diffusion, de la circulation, mais on pourrait également aborder la question de la production. Nous avons déjà eu droit à des thriller « covidiens », dont Safer at Home [Will Wernick, États-Unis, 2021] entièrement tourné sur Zoom[4].

J’ai hâte de voir l’impact de la pandémie sur la façon de raconter des histoires. Par exemple, la venue du téléphone cellulaire en tant que dispositif de communication a changé bien des choses dans les récits. Je pense que la distanciation, la peur de plus en plus probante d’être proches les uns des autres va changer bien des choses. Il est intéressant de s’imaginer de quoi seront faits les récits audiovisuels de demain. On sait que la Seconde Guerre mondiale a transformé l’histoire des formes filmiques, notamment avec le néoréalisme italien. La pandémie, je crois, aura un impact similaire.

André Habib : Encore une fois, je crois qu’il y a un effet d’accélération. L’un de mes étudiants travaille sur cette mode, antérieure à la COVID-19, du « desktop film », soit des films qui se situent sur l’interface d’un ordinateur ou bien aux croisements de multiples interfaces. Et ça me semble assez évident que l’on va avoir, si ce n’est déjà le cas, une prolifération de ce phénomène, qui va produire de nouveaux types de récits. Je suis également curieux de voir ce qui va se faire au niveau expérimental.

Searching (Aneesh Chaganty, États-Unis, 2018)

Il y a quelque chose qui se joue là, assurément, tout en sachant, entre vous et moi, qu’il y a un Roland Emmerich qui se tourne à Montréal avec des gros effets spéciaux, comme si de rien n’était. C’est ce que Kracauer désignait sous l’appellation de « non-simultanéité des contemporains », soit les tendances autonomes et hétérogènes qui caractérisent le présent. La pandémie, assurément, accentue ces dissemblances.

Philippe Marion : Je suis d’accord avec Richard. Les fonctions narratives sont forcément modifiées par ce que l’on vit avec le coronavirus. Je voudrais toutefois vous proposer une réflexion sur l’idée de spéculation et où je mets là non pas ma casquette académique, mais celle d’un membre de la commission de cinéma qui sélectionne les documentaires. On voit défiler énormément de projets documentaires qui portent sur la question de la COVID-19. Quand vous prenez ces documentaires-là de la première génération, soit avril-mai de l’année passée, et que l’on voit maintenant ce qui sort, ces premiers projets de documentaires sont tout à fait dépassés, obsolètes. Ils posent des questions que l’on ne se pose plus et leur date de péremption en est donc accélérée. Quand on a le nez dans le guidon d’une épidémie, il est difficile de s’en sortir pour créer des projets qui deviennent à long terme des traces historiques, des témoignages.

Hygiène sociale (Denis Côté, Québec, 2021)

Marta Boni : Oui, pour ajouter à ce point, j’aimerais poser la question de qui spécule. On a parlé de ces collectifs sortis très rapidement durant la pandémie, mais ceux-ci sont toujours produits dans les cercles fermés de l’enseignement et de la recherche. Cette idée d’un privilège, comme le disait Richard, est à prendre sérieusement en compte. Et après, on peut ainsi se demander qui produit les connaissances ? Par quels moyens institutionnels est-on protégés ? Plus encore, est-ce que les institutions mettent en place des mesures d’encouragement pour que d’autres voix soient un peu plus écoutées ou visibles ? Toutes ces questions-là relatives à « qui parle ? », « qui peut se permettre de produire les discours ? » doivent circuler. J’ai lu récemment un article[5] qui exposait la manière dont les plateaux de tournage pour la télé sont quadrillés. Il y a des zones pour telle ou telle activité. Tout le monde se fait tester tout le temps, ce qui correspond à des millions de dollars par jour de dépenses.

Tom Cruise sur le tournage de Mission : Impossible 7

(Christopher McQuarrie, États-Unis, 2022)

Je reviens donc à ma question : qui peut se permettre ça, quel genre de production peut se permettre ça ? Qui continue à produire encore du discours ? Et comment est-ce que l’on fait pour mettre en avant d’autres voix ? Est-ce que ça va renforcer les inégalités ? Bien sûr que oui. Mais c’est aussi l’espace pour que des formes différentes de prises de parole ou de productions indépendantes se développent.

Pour conclure sur ce point, je crois que la réflexion, la pensée critique, l’enseignement en général et ceux du cinéma et des médias en particulier sont en train de vivre une série de changements qui découlent d’une exacerbation d’une situation précédant la pandémie. Si certains défis peuvent nous encourager à repenser nos pratiques, le moment actuel nous pousse à une plus vaste réflexion sur l’ensemble des modes de fonctionnement universitaires et de nos méthodologies d’analyse. Un des principaux défis est de construire une relation avec les étudiantes et les étudiants, de garder leur attention, alors que la multiplication des heures devant les écrans rend l’offre surabondante et contribue au développement de formes d’anxiété. Comment changer nos pratiques, non seulement pour faire face à une productivité à distance, mais aussi pour repenser notre façon d’être une communauté intellectuelle ? Je crois aussi que les logiciels comme Zoom ou Teams, désormais diffusés au niveau institutionnel, encadrent ou formatent une certaine manière de penser nos échanges. Si la question se situe sur le plan de l’éthique et de l’ergonomie (pour certains l’enregistrement des conversations par le logiciel Zoom est une menace à la liberté académique), le problème est aussi méthodologique. En fait, la situation actuelle nous met face à une prolifération de contenus et l’enseignement à distance nous pousse à trouver des alternatives à l’analyse de séquences dans une salle de classe. Les limitations de bande passante rendent aussi difficile la présentation d’œuvres. De plus, la question des droits d’auteur, pour ce qui concerne le partage d’extraits dans les classes virtuelles, est un écueil que certaines institutions, y compris les institutions canadiennes, ont du mal à aborder. Dans les conditions d’enseignement et de précarité des ressources, les problèmes sont nombreux et relèvent notamment de la perte (un peu paradoxale si l’on pense que les plateformes numériques devraient faciliter la connexion et l’ergonomie) de la continuité entre l’objet et le commentaire sur l’objet, le film devenant encore plus « introuvable », comme le dirait Raymond Bellour, que dans l’analyse classique.

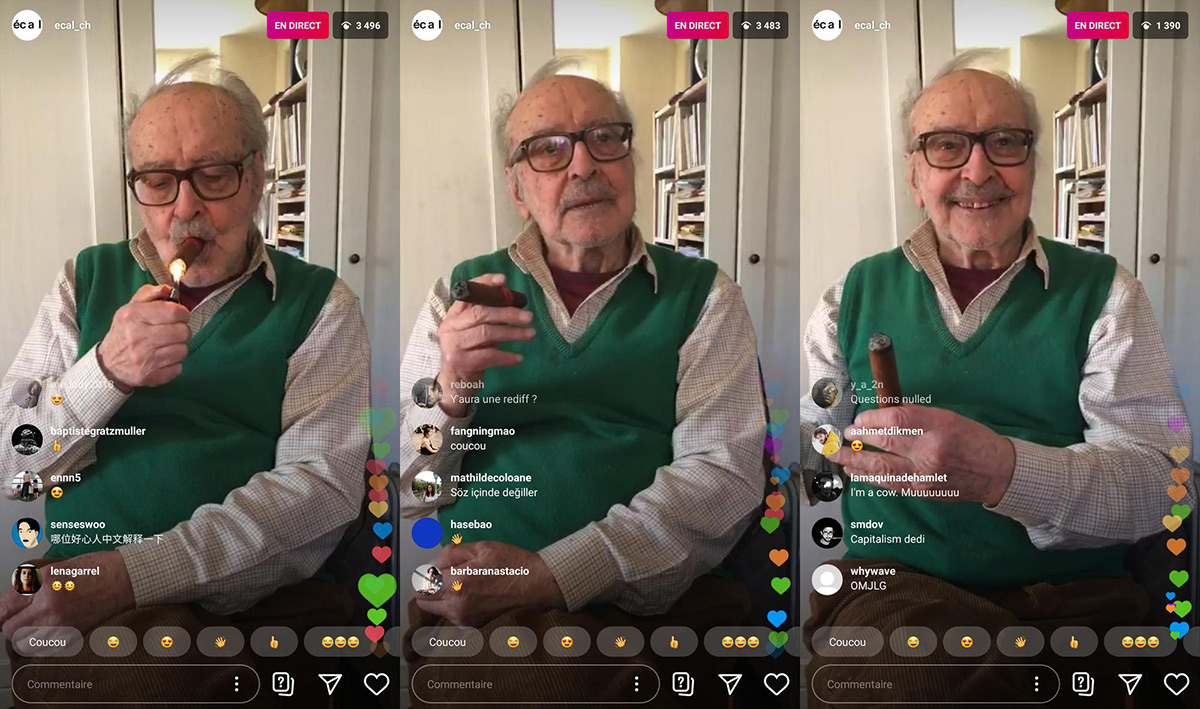

Jean-Luc Godard, lors d’un entretien sur Instagram le 7 avril 2020

Jean-Luc Godard, lors d’un entretien sur Instagram le 7 avril 2020

Richard Bégin : On le disait tout à l’heure, dans l’état actuel des choses, on ne peut que spéculer. Mais chose certaine, dans un cas comme dans l’autre, c’est le concept même de « normalité » qu’il nous faudra continuer de questionner. L’exception actuelle, aussi dramatique soit-elle, nous oblige, au plus simple, à réfléchir aux torts et aux travers de cette dite normalité qui risque rapidement de reprendre ses droits, et, au plus complexe, à se figurer une normalité nouvelle qui aura fait table rase de ce qui constituait jusqu’à tout récemment nos confortables habitudes, nos modes de vie, jusqu’à notre gagne-pain. Le véritable défi de grande importance est celui qui nous attend au lendemain de cette éventuelle table rase. Les études médiatiques, en tant que sciences humaines, ont encore de beaux jours devant elles. À une époque comme la nôtre où l’individu n’a jamais été aussi apte à créer, communiquer, s’instruire, consommer, diffuser de manière autonome dans le confort de son salon, difficile de trouver pandémie mieux adaptée à l’ère de son émergence. Le média comme objet d’étude ou de création est peut-être même le champ épistémique le plus susceptible d’offrir de nouvelles pistes de réflexion. La normalité post-pandémique risque fort bien d’être médiale à tous les niveaux. Quoi de plus pharmacodynamique qu’une médialité assumée, performative et incorporée, afin de répondre « humainement » à l’anxiété traumatique des contacts biologiques que la pandémie aura créée ? Je pense que les études médiatiques rayonneront à travers cette nouvelle hygiène de la normalité. C’est une autre question de savoir cependant si cet éventuel rayonnement sera synonyme d’une vie académique meilleure.

André Habib : Oui tout à fait. Nous devons repenser l’être-ensemble de ce que nous faisons. Penser les médias consiste à réfléchir à la manière qu’ils ont de produire des milieux. Ces milieux sont ce qui nous lie. Ils nous permettent de nous retrouver comme on dit. Or, j’ai l’impression que la situation actuelle nous permet de nous connecter, de nous brancher, de nous voir et de nous entendre (avec l’enseignement à distance, on passe d’ailleurs notre temps à demander : « on me voit, on m’entend ? », c’est symptomatique), de partager des contenus, mais jamais de nous retrouver. L’enseignement, on le réalise de plus en plus – mais on avait besoin d’une pandémie pour se le prendre en pleine face –, ne consiste pas à transmettre (au sens médiatique et non virologique du terme) un savoir, mais présuppose toujours un milieu qui permet, réellement, à cette transmission de s’incarner, d’avoir lieu. Le sentiment que j’ai en ce moment, et en sondant les étudiantes et les étudiants ça se confirme, c’est que ce mode d’enseignement à distance rend les études très abstraites. Une jeune étudiante, en première année de maîtrise, a eu la gorge nouée en nous confiant l’automne dernier qu’elle n’avait, depuis le début de la session, parlé à quiconque en personne. Elle ne sait plus trop bien ce que « être en maîtrise » veut dire (est-ce une question d’habitude, est-ce que dix ans de ce traitement finiraient par produire une autre impression ?). Je sais que, dans mon cours « Cinéma expérimental », 50% de l’expérience passe par le fait de visionner, ensemble, en 16mm, des films parfois difficiles, douloureux, désagréables, qui exigent de nous de la patience, de l’endurance. Je ne peux pas exiger une telle patience d’une étudiante qui voudrait découvrir ces films sur un écran d’ordinateur, avec des notifications qui pop aux deux secondes, avec la tentative trop naturelle de faire quelque chose de plus utile avec son temps, que de regarder des images qui clignotent ou un zoom de 45 minutes sur un petit pan de mur. Le défi le plus grand, pour moi, est d’accepter de renoncer à ça. De même qu’un film n’est jamais qu’un texte, qu’il est indissociable d’un milieu, d’un support, d’un contexte qui lui donne sa couleur, sa texture et son sens, l’enseignement n’est pas que de la matière qu’il s’agirait de déplacer, de déverser d’un contenant à un autre. Le milieu, le support façonne et détermine ça. Et cette discussion est peut-être un point de départ pour penser le défi que représente cet événement : une sorte de prise de conscience des conditions de possibilité que, jusque-là, nous prenions sans doute un peu trop pour acquises.

Crédit : André Habib

Richard Bégin : Pour revenir, en conclusion, sur l’idée de « mort de cinéma » évoquée tout à l’heure par André G., je crois que la pandémie actuelle nous oblige enfin à mieux poser la question : à quel cinéma fait-on référence lorsqu’on en évoque « la fin » ? Consomme-t-on moins de films en situation de confinement ? Pas vraiment. La fermeture des salles a-t-elle signé l’arrêt de mort de la création cinématographique élargie ? Absolument pas. A-t-on moins envie de se raconter des histoires et de produire des images et des sons ? Que nenni. C’est plutôt un système de production, de distribution et d’exploitation qui est mis à mal, et ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Les règles d’hygiène, par exemple, obligent à elles seules tout un système à se réinventer et, idéalement, à sortir d’une redondance strictement économique qui menace à la fois la créativité et l’inventivité. Je resterais en cela prudent avec l’idée d’une hégémonie numérique liée à la situation actuelle, voire avec celle d’une « mutation ». Il ne serait pas surprenant d’assister dans une réalité post-pandémique à une résurgence de l’artisanal, du fait main, à une volonté de faire avec les moyens du bord, à peu de frais, seul ou en petit groupe. Il ne faut pas oublier que le discours sur les « mutations technologiques » est fondamentalement biaisé à la fois par les appétences de l’industrie et par une technophilie bien moderne. En bouleversant ces désirs et cet attrait, la situation actuelle nous offre l’opportunité de rejouer les cartes de la créativité audiovisuelle en nous obligeant à repenser un système dans une perspective écologique. Car c’est bien dans la relation de l’individu à ses milieux que le véritable changement s’opère ici.

Marta Boni : Je dirais pour ma part que la période est celle d’une télé-vision numérique : la vision à distance depuis notre domicile domine les modes de consommation. Cela comporte la reconfiguration de la relation entre le film de cinéma et l’expérience du cinéma en salle. La nécessité de l’équivalence de ces deux termes est, pour certains, inébranlable et, pour d’autres, révolue. Dans la vie de tous les jours, l’écran se substitue au contact et au déplacement, nous entraînant dans une expérience quotidienne de la visioconférence et de la consultation de contenus. L’expérience cinématographique continue son parcours de rapprochement vers celle de la télévision en ce qu’elle se déplace dans les foyers, à distance : le film devient un contenu médiatique. L’expérience de visionnement en salle demeure toutefois cruciale sur le plan symbolique, communautaire et économique, comme le montraient la remontée des entrées en salle précédant la COVID-19 ou l’ouverture de nouvelles salles d’essai, importante sur le plan territorial de la préservation et de la valorisation d’une programmation locale.

Déjà, avant la pandémie, le cinéma et les médias se trouvaient de plus en plus indissociablement liés, mais une résilience des salles en montrait les spécificités uniques. Aujourd’hui, une période qui voit les abonnements à Netflix et à Disney+ augmenter massivement, cette reconfiguration s’accentue et poursuit avec une recherche de l’expérience en salle comme plaisir nostalgique (le « retour de l’odeur du popcorn » dans l’infolettre de Cineplex lors de l’annonce en juillet 2020 de la réouverture des salles au Québec) ou comme nécessité éthique de préserver le « Cinéma ».

Publicité pour Cineplex

Citons en guise d’exemple une pétition parue en Italie[6] au mois de mai 2020 qui souligne la nécessité, contre le « confort » de Netflix et autres services en streaming, de sauver le Cinéma, celui dans une salle obscure dans laquelle des inconnus se réunissent en silence afin de vivre une émotion collective. Et même, il s’agit là du seul et vrai Cinéma, qui diffère radicalement de l’acte de regarder un film à la maison, avec des amis, sur un écran relativement grand. Les salles de cinéma sont les temples d’un rituel culturel indispensable qui risquent aujourd’hui de vivre un coup duquel elles ne se remettront jamais plus… Et pourtant, comme le disait André H., les plateformes numériques peuvent venir en aide au cinéma. La télévision se présente comme « avenir du cinéma » lorsque les productions cinématographiques de Netflix arrivent à donner un nouveau souffle à l’industrie, comme les cas de certains films le prouvent – non sans controverses – dans l’espace public (Roma [Alfonso Cuaron, Mexique et États-Unis, 2018] ; Jusqu’au déclin [Patrice Laliberté, Québec, 2020]).

Jusqu’au déclin (Patrice Laliberté, Québec, 2020)

Les plateformes peuvent tenter de réparer les inégalités en termes de visibilité, notamment dans le cadre de la valorisation de cinématographies locales, comme c’est le cas avec l’initiative du Regroupement des distributeurs indépendants de films du Québec (aimetoncinema.ca). Certains dispositifs de préservation comme le « Virtual Cinema » de Projectr encouragent le financement des salles, tout en fonctionnant comme une plateforme VOD où les utilisateurs peuvent avoir un accès payant à des films indépendants. Tout cela met en évidence l’écart que la période de la pandémie accentue entre productions hégémoniques globales et instances locales ou indépendantes.

Certains dispositifs de préservation comme le « Virtual Cinema » de Projectr encouragent le financement des salles, tout en fonctionnant comme une plateforme VOD où les utilisateurs peuvent avoir un accès payant à des films indépendants. Tout cela met en évidence l’écart que la période de la pandémie accentue entre productions hégémoniques globales et instances locales ou indépendantes.

André Gaudreault : À mon avis, la salle obscure, même si diminuée, restera, parce que la salle obscure est une sacrée résiliente ! Tout comme le cinéma lui-même d’ailleurs. Et, comme toute résilience engage de l’optimisme, il nous faut avoir confiance dans l’avenir post-traumatique, dans la manière que va être géré le « post-crash » (selon l’expression de Lucas et Spielberg lorsqu’ils évoquaient, déjà en 2013, la crise des blockbusters et de la distribution en salle[7]). La résilience, c’est la conséquence positive de cette stimulation qu’est toujours une crise affrontée à bras-le-corps, une crise dont on tente de prendre la mesure, tout en acceptant que l’« on » n’en sortira pas indemne. La pandémie, nous l’avons tous et toutes souligné à notre façon, a tout simplement servi d’accélérateur de particules… Elle a radicalisé et exacerbé les caractéristiques du soi-disant septième des arts dans son corps-à-corps avec la digitalisation généralisée de nos univers.

Projection extérieure organisée par le Festival Regard à l’été 2020

[1] Cette « table ronde virtuelle » s’est élaborée en deux temps. Une première série de questions a été respectivement envoyée à chaque membre lors de l’automne 2020. Les réponses obtenues ont permis d’établir de nouvelles pistes à explorer dans le cadre d’une réunion sur Zoom. Cette dernière a eu lieu le 4 mars 2021. Le présent texte est la synthèse de l’ensemble des idées proposées au fil de ces échanges.

[2] NDLR La projection « Beyrouth plusieurs fois » a eu lieu à Montréal le 20 août 2020. Intitulée « À l’ombre des astres », la seconde édition s’est déroulée le 11 septembre de la même année, également à Montréal. Ces deux événements ont été organisés en partenariat avec la revue numérique Hors champ [Pour plus d’informations, consulter https://zoom-out.ca/view/beyrouth-plusieurs-fois?fbclid=IwAR0ZbQgtiBoBUwmlde6Wh38iJS1keKoxraHNhqG8K0JjIc4WLtBQFroNVDs et https://zoom-out.ca/view/a-lombre-des-astres?fbclid=IwAR11B9TdoZd28LT1A4k1ERbzmZVkR55zTHJNjBx9Xza0eWPuX8S57RceD-M].

[3] Voir http://www.giornatedelcinemamuto.it/

[4] Voir TAPIA, Nancy, « Safer at Home : Will Wernick Talks About Filming In Midst of Pandemic [Exclusive Interview, LRM Online, le 26 février 2021 [En ligne : https://lrmonline.com/news/safer-at-home/ Consulté le 17 mai 2021].

[5] Voir RICE, Lynette, « Lights, Camera, Antibacterial Wipes », Entertainment Weekly, Mars 2021, n° 1606/1607, p. 74-77.

[6] Cette pétition est disponible sur le site d’Anteo spazioCinema. Voir : https://www.spaziocinema.info/cinema/rassegne/firma-la-petizione-non-chiudiamo-cinema-e-teatri

[7] Voir BOND, Paul, « Steven Spielberg Predicts ‘Implosion’ of Film Industry », The Hollywood Reporter, le 12 juin 2013 [En ligne : https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/steven-spielberg-predicts-implosion-film-567604/ Consulté le 17 mai 2021].